2025.10.23(11/2作成) 福島県の郡山市歴史情報博物館に行ってきました~。旅行のついでに時間があるから寄るつもりが、つい90分もいました。

郡山駅から1時間にバス3本くらい。ちょうどよく乗れました。バスで15分、歩いて30分、とあります。

常設展は200円。企画展は常設展込みで500円です。

古代、中世、近世、近代、現代などの時代の区切りと共に部屋が分かれてて、分かりやすいです。中央には、郡山の道の歴史がデジタルモニターで時代別に見れるようになってる!

昔ながらのポチっと押すと豆電球がつくやつ、ではない!お~。最先端。

クリックできる目次

・古代の部屋で蝦夷

古代の部屋での発見は、「蝦夷」が宮城県以北だった資料があったこと。

現在の宮城県北部から北に住んでいた、律令国家に従わない蝦夷と呼ばれていた人々に対し、服属を求めていた国家。

関東地方から大量の移民を送り、蝦夷に住まわせるなどの政策を行ったも大規模抵抗もあり、緊張関係が続いた。

安積郡では、周囲の郡から徴兵された兵士からなる軍隊が置かれたり、郡司(郡の長)が蝦夷の征討軍に米を提供するなどの後方支援を行っていた、とあります。

蝦夷って北海道の事かと思ってたけど、東北も含まれてました。

722年(養老6年)4月25日の太政官奏にある「陸奥鎮所に遠きは~~を献穀すれば外従五位下を授ける」とあり、

「続日本紀」延暦10年(791)9月5日条で、陸奥国安積郡の大領で外正八位上の阿倍安積臣継守(あべのあさかのおみつぐもり)が軍粮米(ぐんろうまい)を提供したことでその外従五位下を授かったとのことです。

とりあえず、古代の興味が浅いので書いておきました笑

・中世 伊東氏(安積氏)

改名する安積氏

平安時代末期(11世紀末)から100年くらいの間は、平泉を拠点とする奥州藤原さんの勢力下にあった郡山エリア。

源頼朝の鎌倉幕府、源頼朝に従軍した関東地方の御家人たちは、褒美として東北地方をもらいました。安積郡では伊豆国(現在の静岡県東部)の伊東氏が支配、鎌倉時代後期以降に安積郡へ下向した伊東氏のうち、本家は安積氏を名乗るようになったそうです。

伊東さん、地名に改名した!

佐竹氏(現在の茨城県)

15世紀半ば以降、戦国時代に到来!勢力争いで色んな人が出て来ますが、伊東氏(安積氏)は地位を失ってしまいました!常陸国(現在の茨城県)の佐竹氏が台頭。

その後、”日立鉱山の前身の赤沢銅山を豊臣秀吉から頼まれた”でおなじみの佐竹藩ですね!(きっとそう)

郡山合戦で伊達氏

その後、伊達氏が南奥羽の統合を実現しました、とあります。佐竹氏は伊達氏に郡山合戦で負けて、伊達氏がこの辺りを支配していた、こんな感じかな。

(ちなみに、佐竹氏は秋田の鉱山でも見かけた気がする)

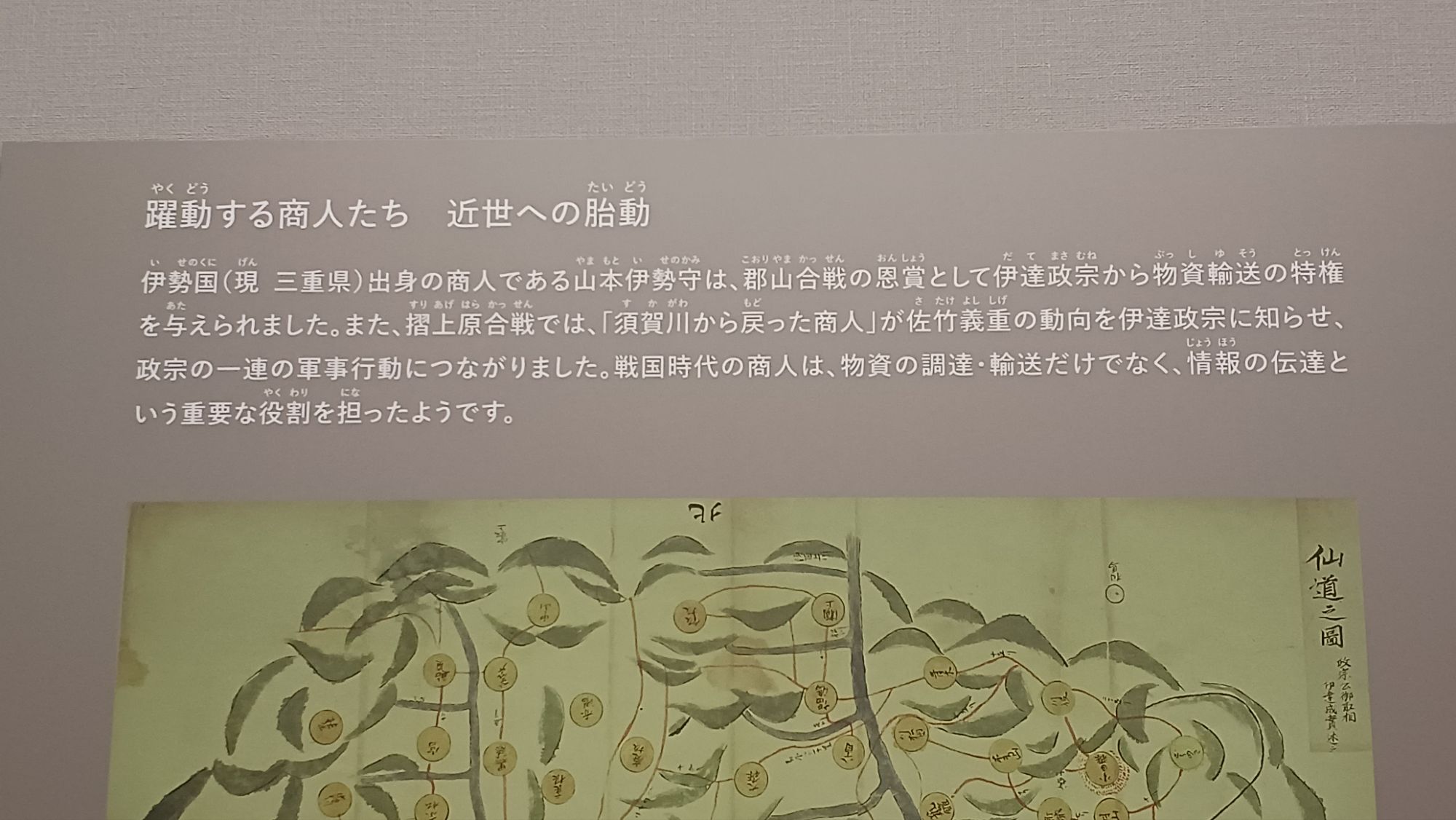

商人の躍動 運送業もうかる

伊勢国(現在の三重県)出身の商人山本伊勢守は、郡山合戦の褒賞として伊達政宗から物資輸送の特権を与えられました、とあります。

佐竹義重の動向を伊達政宗に知らせ、正宗の一連の軍事行動につながった。

戦国時代の商人は、物資の調達・輸送だけでなく、情報の伝達という重要な役割を担ったようです、と展示にあります。

商人が結構儲かったみたいです。東京の貨幣博物館や近江商人博物館でも見たけど、商人・運送がいい商売だったんですね~。

運送業、小売業のいまは・・・・

令和の今じゃ運送業の担い手が足りないとか。受注額が低価格で、人件費や車両代金や整備費、ガソリン代を含めて輸送コストが急増して採算が合わないとか。

かつてと比較して運転手の負担が増えたのに昔ほどの高給が見込めなくて仲間が辞めて行ったってNHKテレビのドキュメント72のインタビューで見たわ。

自動運転が普及化するのはまだ時間がかかるし。

道路の補修も必要、補修のための人材と財源どうするんだろ。

都市化が進んで自給自足ができない現在、昔よりももっと運送業は大切な業界でしょ。長距離輸送は、鉄道貨物で多少は何とかなるんだろうか。

小売業は減った、インターネットでものが簡単に買えるし家まで持ってきてくれるから、商店が文房具屋が本屋が減っていってしまった。

個人宅に配送するけど、物価高で増加する配送コストがあって。利便性上昇に伴う売上高の増加で回収できるほどの営業利益があればいいけど、そうでないなら販売価格に上乗せできないと厳しくなる。

配送コストを販売価格に上乗せするようにすれば、消費者にとっては町の商店や本店で買うよりも割高になる。だったら、予定外の商品や本も見れるしお店に買いに行こうと思っても、町に文房具屋や本屋がなかったりするのね。

消費者が電子マネーやクレジットカードで購入するから、販売する側にとっては手数料分の営業利益が減ってしまう。

手数料分を販売価格に上乗せすれば、現金で支払う客も遠回しに手数料分を負担することになる?昔は、クレジットカード支払いは手数料分を客側に負担させる仕組みがあった気がするけど、

いまさら、現金オンリーに戻せないでしょう。換金手数料分はお店ではなく信販会社の収入になってる。

町にお店があれば足りたのに・・・・。みんなが町のお店で現金買わないから。。。わたしもだけど。

なんかボヤキになってしまったけど笑、昔は小売業・運送業がすごく儲かって利権の取り合いになってたんですね~。ま、儲かってたのは経営側だけで、従業員や下請けは昔から弱い立場に変わりはないのかもしれないけど。

・近世 江戸時代を中心に

博物館の常設展示に話を戻します。

庶民と産業(平和な頃)

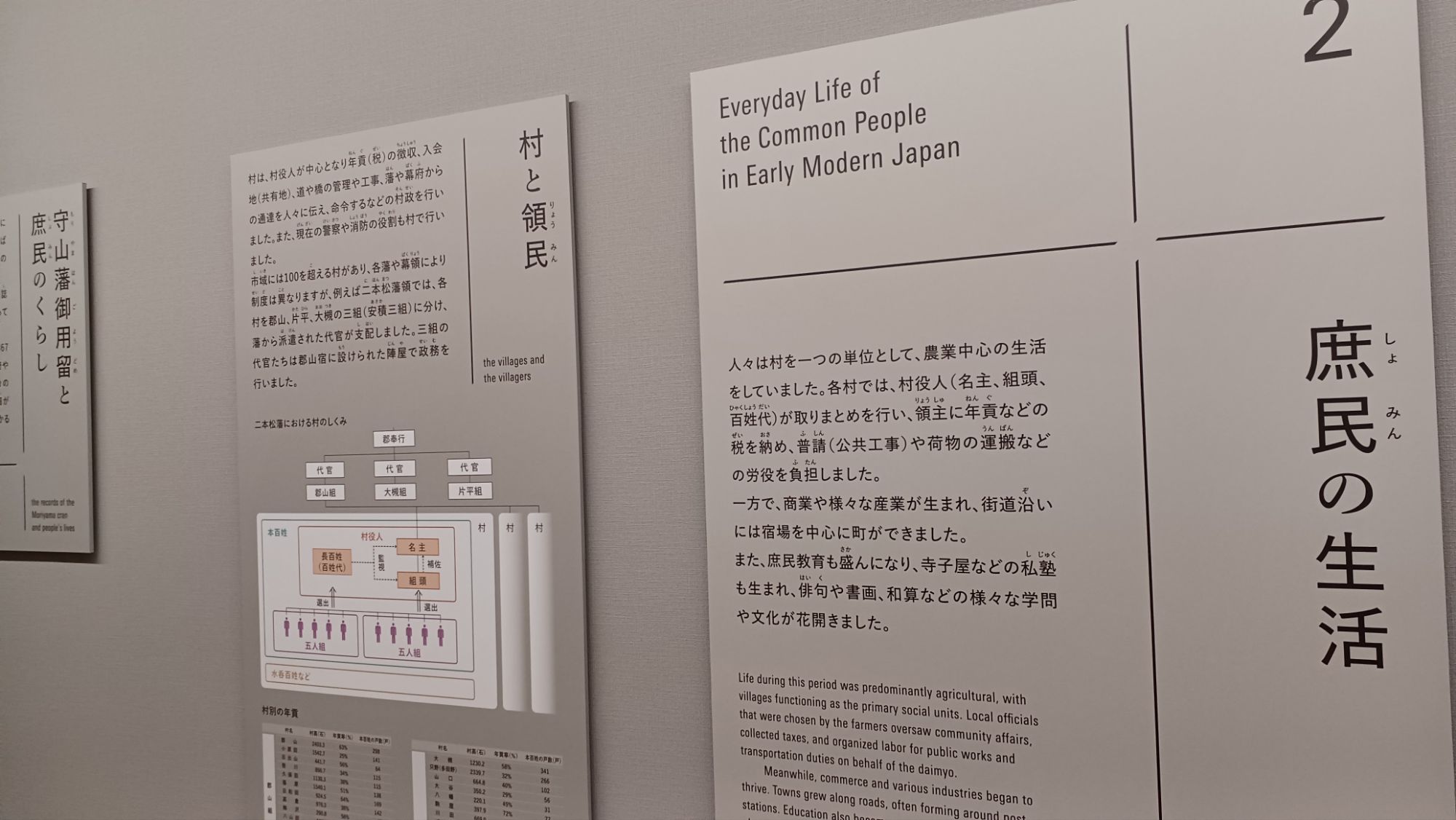

庶民の生活として、宿場が盛んになっていきます。

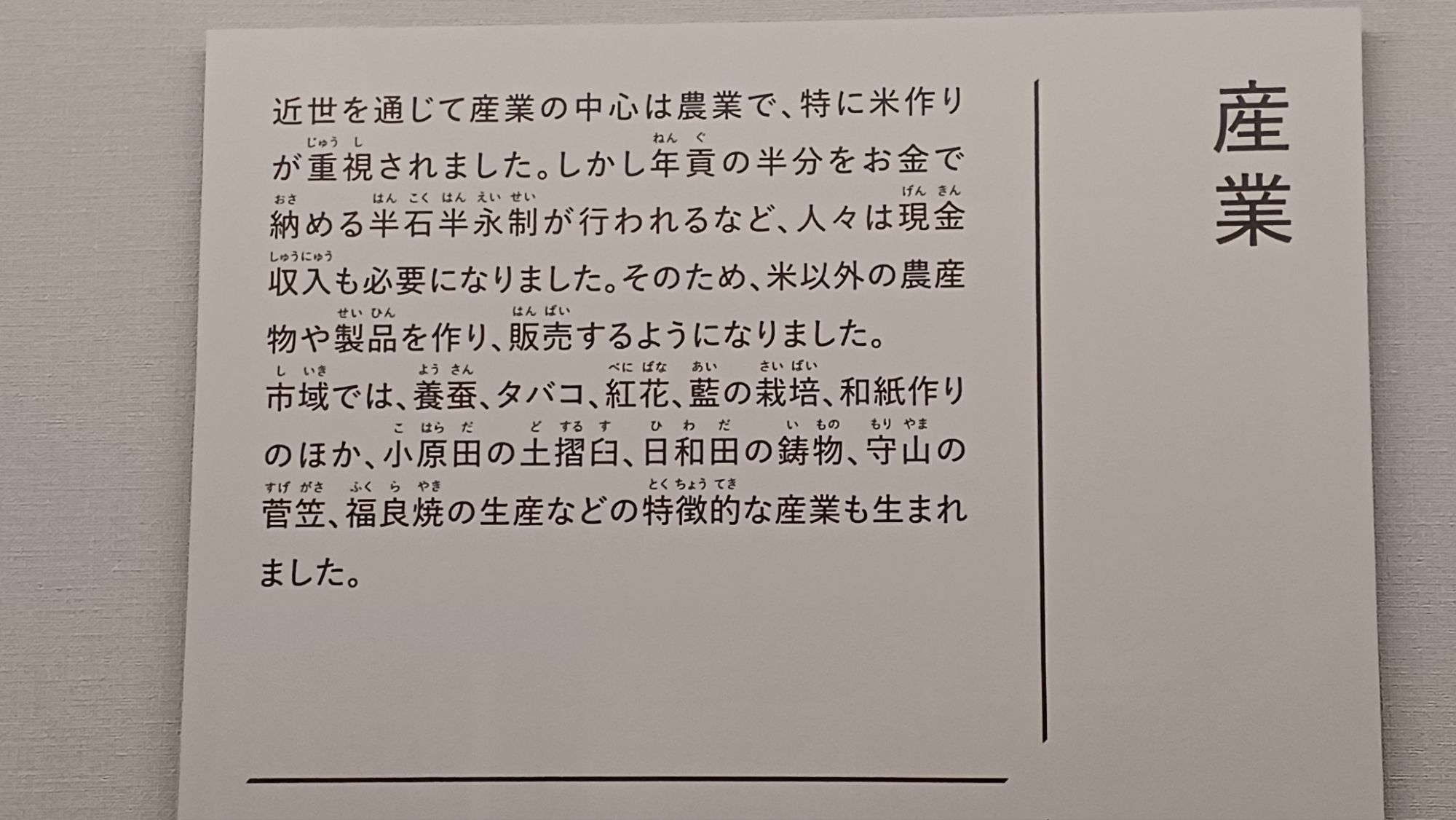

産業は養蚕、タバコ、紅花、藍の栽培、和紙作り!

農業は米作りを重視、年貢の50%はお金で納めるため、現金収入の必要性で行う副業でした。どこかで読んだけど、貨幣経済の浸透に農家は苦しんだのかもね~。

教育・寺子屋も盛んです、庶民への教育は寺子屋を中心に行われて、読み書きそろばんで往来物と呼ばれる教科書が使われたそうです。お~!藩士を対象の藩校も出来ましたが、藩校によっては武士以外の領民も入学できたそう。

書画や俳諧、芝居といった文化・芸能も盛んになり、和算や儒学などの学問も普及したそうな。常設展の中央に、年季の入った文楽人形が飾ってありました。

幕末まで、政権は比較的安定していたけれど、災害があったり、飢饉があったり、一揆があったりしました。

赤子養育仕法

「郡山の歴史」44によると、江戸時代の農民は高負担で疲弊し、人口が増えなかったようです。

生まれた子供が女の子でも教育放棄しないでとか、各藩では子ども手当てのような「赤子養育仕法」を定めて、受給できる者は少なかったし手当は1年でやめちゃったけど

藩からお米を支給するから出産・教育してほしいという政策はその後も形を変え手続き、この時代の困窮さが伝わりました。

開国で天狗党

博物館の常設展に話を戻します。

1800年代に入り、外国船が来たことがきっかけで各藩は江戸湾岸警備を命じられ、人々にも負担が求められました。

開国前後の政情不安から尊王攘夷運動が起き、江戸幕府による政治不信から討幕の動きがすすみ、世の中が混乱しました。

1867年(慶応3年)、江戸幕府は朝廷に政権を返上し、新政府が生まれました。が、旧幕府と新政府との間で戦争が起こった、これを戊辰戦争といいます、とあります。

現在の東北地方と新潟県に所在する各藩は、奥羽越列藩同盟を結び、旧幕府軍と共に新政府と戦いました。郡山市域もこの戊辰戦争の戦火に巻き込まれ、各所が戦場となり被害が生じた、とあります。

それで、天狗党!

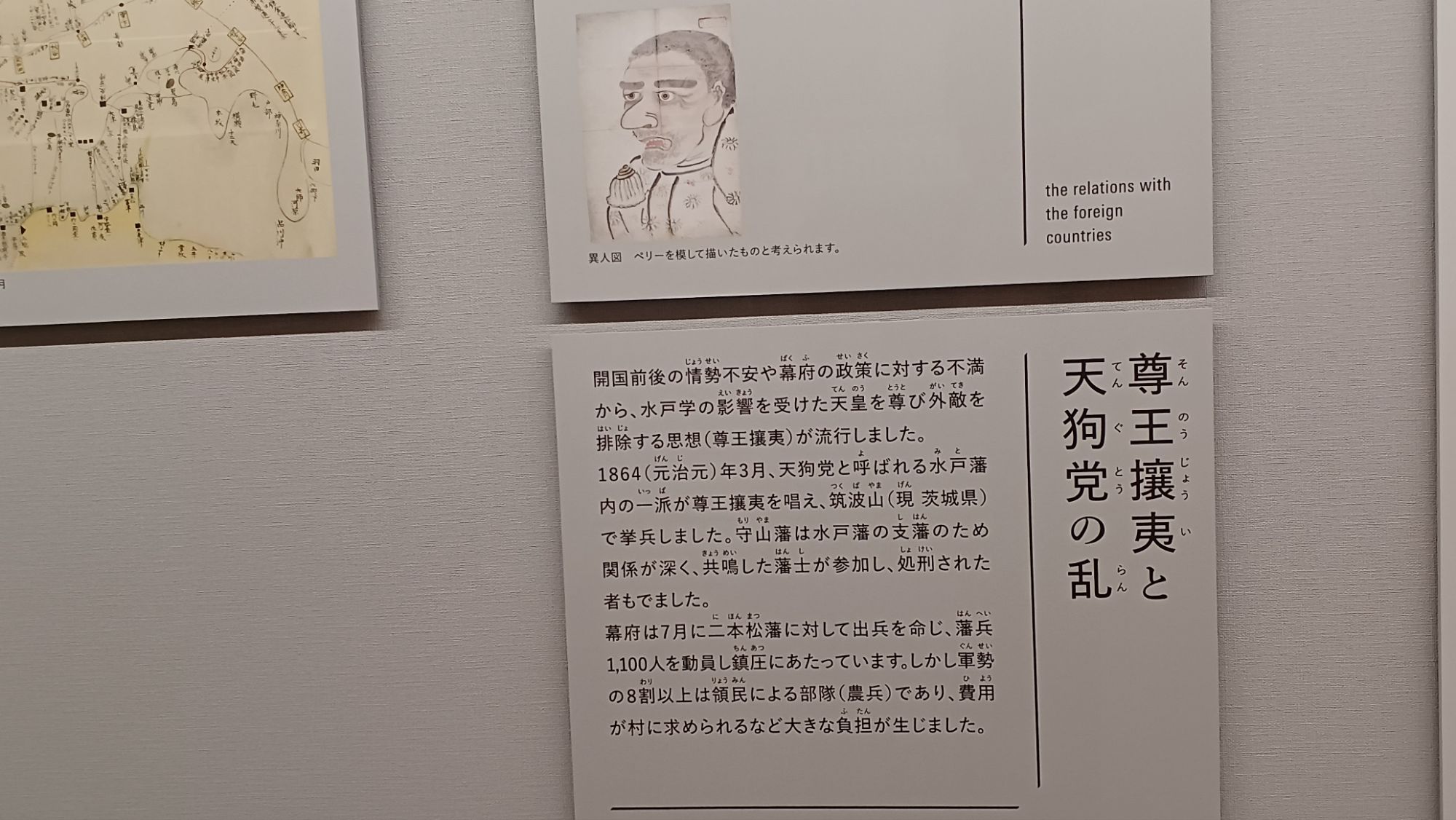

水戸藩の影響を受けた天皇を尊び外敵を排除する思想(尊王攘夷)が流行しました。

1864年(元治元年)3月、天狗党と呼ばれる水戸藩内の一派が尊王攘夷を唱え

(水戸藩が尊王攘夷、言い出したんだなぁ~)

筑波山(現在の茨城県)で挙兵した。守山藩は水戸藩の支藩のため関係が深く、共鳴した藩士が参加し、処刑された者もでました。

幕府は7月に二本松藩に対して出兵を命じ、藩兵1100人を動員し鎮圧にあたっています。しかし、8割以上は領民による部隊(農兵)であり、しかも費用が村負担。そんなぁ~。

福島県民同士の争いに

こうやって、福島県民同士で争いになってしまったんだなぁ。尊王攘夷の会津藩の少年兵白虎隊と、鎮圧のための二本松藩の少年領民兵。。。

どっちにとっても国や家族を守るため、正義の行動だったのだと思う。。。どうすればよかったんだろう、分からないけど、彼らの犠牲はきっと無駄ではなかった。

・近代 高玉鉱山 安積疏水ほか

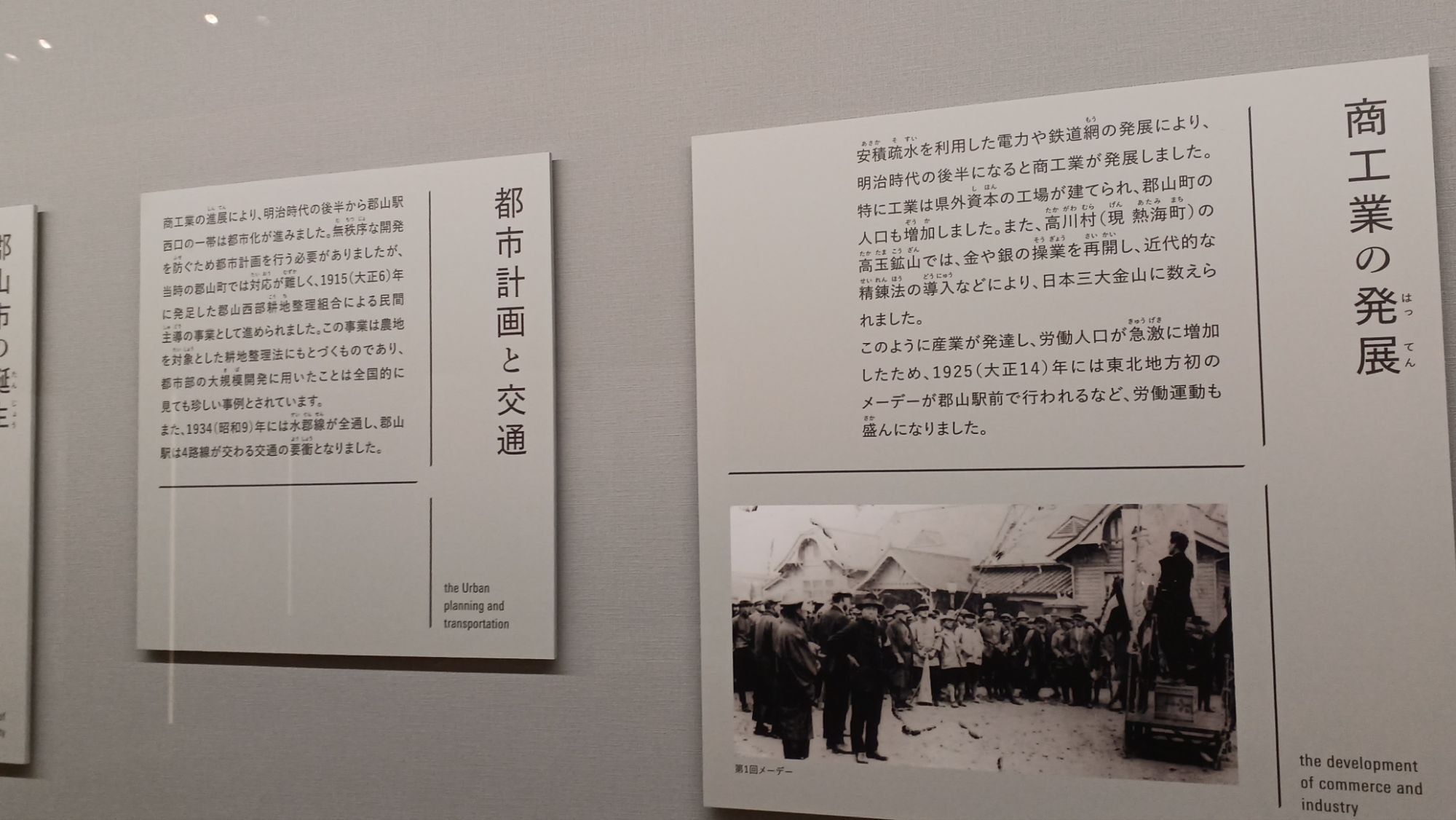

熱海町には高玉鉱山がありました。図書館でパラパラとチラ見した鉱山です。金・銀が採れる金属鉱山だったんですね~。明治のゴールドラッシュで再開発されたのかも。そこまで情報リーチしなかったけど。

安積疏水などのことは、別記事にアツく!書きました。

郡山の郵便・鉄道インフラ@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所

郡山の安積疏水 猪苗代湖の水 郡山の水@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所

郡山の安積開拓 人も農作物も集まらない・・・不運の入植者@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所

いや~。とても学びになり、面白かった~、歴史情報博物館。

企画展は別記事に書きます~。