2025.8.24 江戸時代の鉱夫は、渡り歩いた鉱夫もいたようです。移動に制限があったのにどうして?徳川家康の山例53箇条について、調べてみました~。

・江戸時代の鉱夫の移動

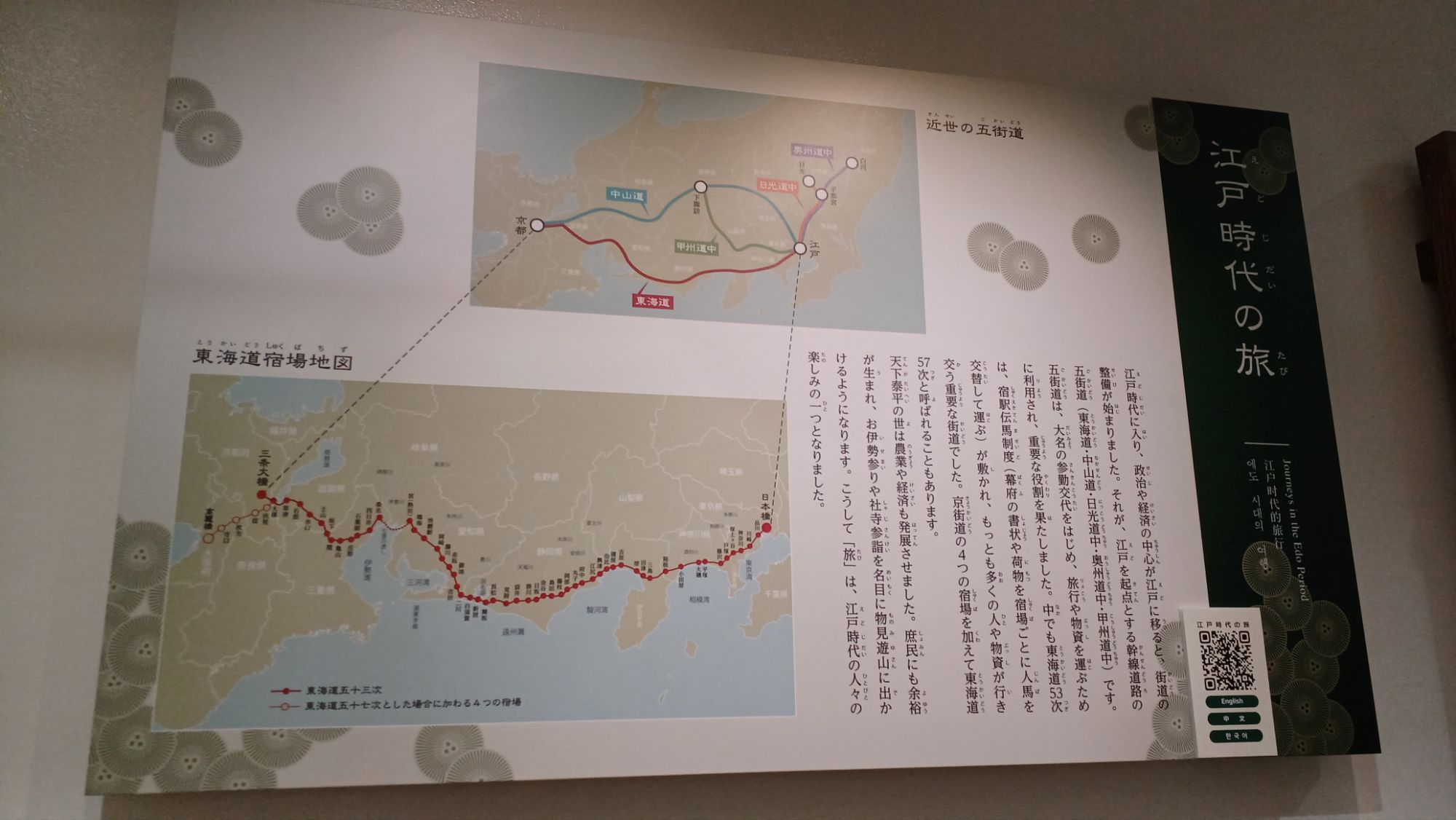

今年、令和7年7月に川崎駅から徒歩10分ほどの東海道かわさき宿交流館で、

江戸時代あたりから移動の制限があって一般人は今のように簡単に旅行が出来なかった~と知りました。が!

黄金と百足 鉱山民俗学への道という本で徳川家康の山例五十三箇条という存在に再会しまして、江戸時代、鉱山夫は移動できたというのです。

え!そうなんだ!?休みの日の散策も兼ねて、もう一度かわさき交流館の展示を確認に行ってきました~。

やはり、庶民の旅行は移動許可のための名目が必要で、簡単じゃなかったんです。

もしかしたら、この東海道の川崎宿は鉱山夫の通行が少なかったとか、誰でも分かりやすく見られるように展示を工夫したとかなの?

いいえ、私の思ったことは間違いで、展示が正しかった!

・徳川家康の山例53箇条

徳川家康の山例53箇条について、友子の一考察(2) : 保険類似機能を中心に 武田久義さんの論文にありました。3頁と7頁に山例53箇条があります。桃山学院大学学術機関リポジトリ

・鉱夫は野武士!?

徳川家康の山例53箇条(1573。徳川幕府設立は1603年)で、山師・鉱夫は士農工商の士と農の間にあり、野武士と扱われていたらしいのです(2条)。庶民とは別格、という身分にしたようです。

のぶし・・・・。経済政策の都合上(儲かる業種の特殊技能なので)、鉱夫を武士のランク落ち扱いにしたようですが、武士じゃないよなぁと私は思って続きを読む・・・・。

・身分証は鉱石

鉱夫は鉱石を見せるだけで(身元が分かるから、という意味でしょうが)関所を通れた(3条)なんだそうなのです。

関所の役人は、鉱石で判断できるだけの知識が必要だった、とありました。

「近代民衆の記録2鉱夫」の頭領伝をパラパラと見ると、ヤマを移る人がほとんどで、帰国した、とあるので関所を越える鉱夫は多かったと思います。

ところで、徳川さんて、53が好きなのかな。東海道53次、山例53箇条!

・仕事や生活ルール記載も

徳川家康の山例53箇条には、身分と移動のことばかりではなく他のルールのことも書いてあります。

仕事サボるのダメ!と書いてありました。

犯罪者でもヤマ内で仕事継続させるけど親方殺しは一発アウトで死罪、

鉱石の転売は重罪だったようですし、

19条は、隣のチームの仕事に口出ししてはならぬ、かと思えば治外法権のことだそうです。

賄賂の禁止のような記載もあります。

それぞれの鉱山には、別途、鉱山ごとのルールがあるようです。社内ルールで、掟を破ると耳を削いで山から追い出されるとかあったみたいです。。。ひぇ~。

・山例53箇条の社会事情

論文によると、戦国時代が終わり、失業したサムライ(浪人)が溢れてゴールドラッシュの波に乗って鉱山に浪人が流入しただろう、というのです。儲かる産業だし、(そのような背景があり)治外法権的特権を付与する鉱山仕法を定めたのだろう、とあります。

徳川家康の山例五十三箇条は、労働問題も経済問題も治安の問題もあったんですね。

江戸時代初期に想定した鉱夫は、元々が武士だから、身分を「野武士」にしたのかな。どうりで、挨拶(仁義)の方法もなんか堅苦しいです。

1573年の徳川家康の山例五十三箇条制定から、約300年経過、明治1年は1868年です。(徳川幕府設立は1603年)

このあと、江戸時代の終わりころから日本が近代化していく中で人材不足になり、ヤマの労働事情が悪化(劣悪さが露呈?)していきます。

※ 坑夫は採掘作業、鉱夫(今は鉱員というようですが)は鉱山労働者全般を指すようですが、私は厳密に使い分けていないです。

近代民衆の記録2鉱夫39頁によると、

明治の初め頃から明治15・6年くらいまで、差別的な扱いをされていて、「人と坑夫と喧嘩して坑夫が人にケガをさせたなど云う笑い話さえある位なりしと云ふ」とまであります。(立派な家の後継ぎ予定者なのにグレて家出して坑夫になり~、と続きます)

いつからなのか、少なくとも明治時代には坑夫はいい職業ではなく、貧農が坑夫に堕ちていくとか、騙されて連れてこられたり、囚人労働など、悲惨な話が出て来ますが。。。

まずは江戸時代の最初の頃、鉱夫には失業した武士が多くいた可能性が高くて、その武士的なスピリッツは(全員じゃないけど)昭和時代まで続いていたように感じていました。

鉱夫の時代の編纂に私がついていっていないのかもしれないけど、鉱夫に種類があったようにも思います。

・明治以降の移動の自由

明治維新で、明治2年に関所が廃止された後、現在のように移動の自由があったのかしら??インターネット検索で調べてみます。

論文がありました!

明治期の「旅行届」と「旅行証」の実態に関する基礎的研究 伊藤 寿和さん

・関所廃止後も旅行証制度

明治2年の関所廃止後すぐに移動の自由をゲットできたわけではなく、明治14年までは「旅行証」などのシステムが法律で残っていたそうです。随分と厳格で。。。

移動の申請すれば無条件で許可ではなかったようで、

督促されている借金があるから夜逃げを疑われたのか不許可ということもあったらしいのです!許可申請から旅行証の発行まで、どのくらいの時間がかかったのか分からないけど、借金取りは裁判所経由で手を打っていたのかも?

埼玉県から群馬県まで病気の療養で温泉に行くとか、埼玉県から伊勢神宮(三重県)にお参りに16人で行きたいという許可申請の書類が残っていて、そんなに大人数で行くんだな~と驚きました。

明治15年1月の旅行証の廃止の後も、明治33年に届出の記録が残っていて、地域によっては届け出していたみたいです。

鉄道の開通、新橋から桜木町の鉄道開通が1872年(明治5年)だから、一家総出で鉄道に乗れた方もいたかな~。

かわさき宿に泊まったのかなぁ~。お伊勢参り、いい思い出になっただろうな~(*^^*)