2025.10.16脱稿 9月20日、図書館で、貴重な本に会いました!

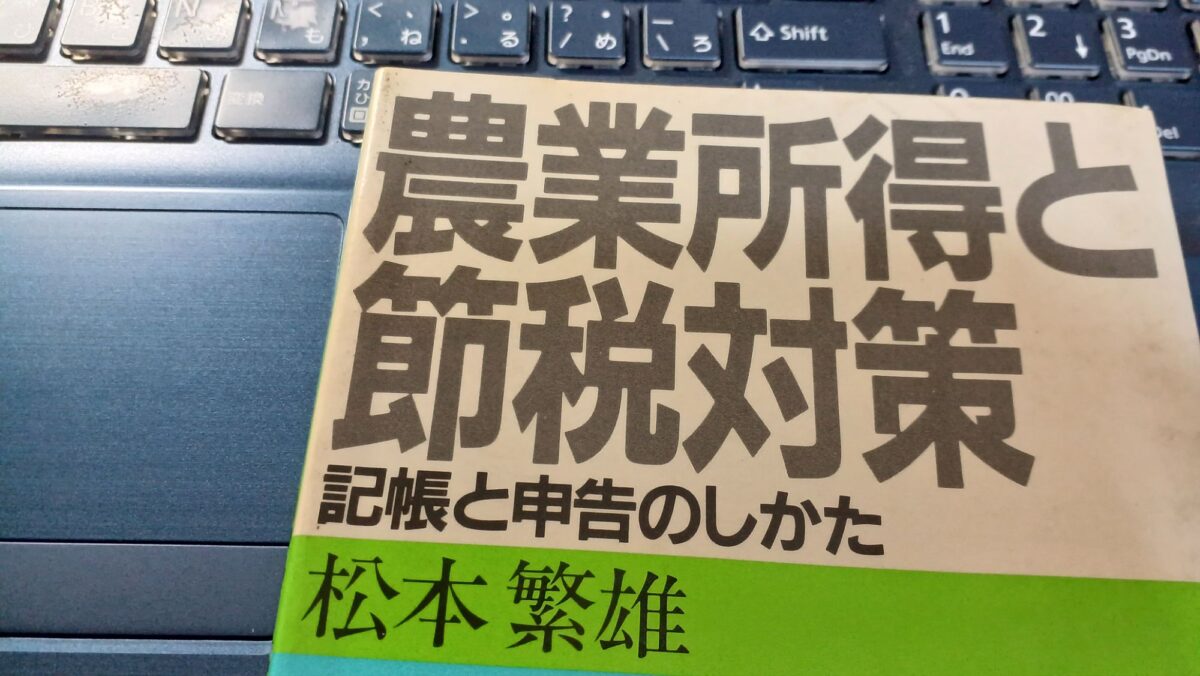

夫が見つけて声をかけてくれました。「農業所得と節税対策」記帳と申告のしかた 松本繁雄先生 昭和59年11月発行。

昭和59年???

農家さん個人の確定申告のうち、農業所得の決算書作成の仕方を本にされていた。

クリックできる目次

・昭和60年の所得税を抜粋して

昭和60年分の農業所得、令和7年になっても複雑になっただけで、ベースがほとんど変わっていません。

昭和60年の所得控除にあった老年者控除は、現在はなくなった。

昭和60年の給与所得には公的年金収入が含まれていて老年者年金特別控除78万円があった。年齢65歳以上、その年の合計所得金額が1000万円以下という条件がありました。

私的年金(生命保険の年金)は、当時から雑所得でした。

なんと、有価証券の売買のうち、年間50回未満でかつ売買数量20万株未満の場合は非課税とされていた!同族株式の売買は課税でした。ちょっとの株をたまに売買しただけなら、所得税がかからなかったのかもしれません。

必要経費の項目は、後で確認するといたしまして。

・故・みなし法人課税

青色申告、ワンチャン選択制

みなし法人課税が、青色申告者の特例として選択可能だったみたいです。一回選択したら継続、一旦やめたらもう2度とみなし法人課税には戻れなかったみたいです。ワンチャンだったんだ。事業的規模の事業主限定で、みなし法人課税を選んだら青色申告特別控除は無し。

定期同額?事業主報酬

みなし法人課税を選んだ場合、法人の定期同額給与と似ていて例えば毎月20万円と決めたら12か月で240万円を事業主報酬額として計上できたんです、昭和60年当時は!令和7年はそんな制度はとっくにないです。

それで、当時はその240万円を経費計上し、給与所得控除を控除した残額が給与所得として課税対象になった。

給与所得控除の分、トクに思えるけど、従業員で経費が自分払いのない人(多分みんなそう)と同じなように思えるんだけど。

法人税率で所得税を計算!

それで、当時はその240万円を経費計上し、所得に法人税率で計算して納税するんだそうです。( ゚Д゚)えええ。

本によると、当時の法人税は税率が高かった(本には27.3%とあるのは、配当控除を加味した税率のことかと思います)んだ。みなし法人課税の方がほとんどの場合、納税額が多くなるのでは?

税引き後の所得は配当所得として総合課税されたそうなのです。論叢によると、法人税等が配当所得の計算上控除され、配当控除があったという!法人住民税も反映していて、個人住民税にも適用されていたそう。

適用期間と適用希望者

国税庁HPの論叢によると、みなし法人課税は措置法で、昭和48年7月1日から昭和53年12月31日までの適用期間で始まったそうです。みなし法人課税選択制度をめぐる諸問題(目次)

平成4年で廃止になったので、措置法が平成4年まで延長されたんでしょう~。

昭和50年のみなし法人課税の利用率は青色申告者中2.5%、

開始年の昭和48年、5署で測定した税理士の利用率は9.4%だって!始まったからってやってみたい税理士が多かったんだろう~。まずは自分で試してみよう、自分が損税になる分には構わないし、だったんだろうな~。わかる。

給与源泉もある(精算される)

事業主報酬額の源泉所得税も納税しますが、確定申告で精算になる。

そんな複雑な制度だったんだ~!おもしろい~。

損失申告の場合は

利益がでない年はどうだったか?

例えばその240万円を経費計上したところで、本業からの儲けがない年もあります。たとえば、事業主報酬額として240万円を必要経費計上した結果、200万円の損失となったとします。そうすると、その200万円は、将来の5年間のみなし法人所得(現在でいう事業所得、事業的規模の不動産所得もありえる)から控除できる。繰り戻し還付制度もあったみたいです。

節税??にならないのでは?

昭和60年当時は法人税率も高かった(31%)ので、法人住民税分も反映してみなし法人課税分の所得税(配当控除を加味して27.3%とのことです)を納税して、かつ給与所得と配当所得が総合課税となったんだ。(他の所得があれば追加)

節税になったのかな???