2025.10.27作成 郡山の明治時代の鉄道事情を学びました~。鉄道、水道、農業と明治時代の社会インフラが整備されていく様を学びます!

今回は鉄道編。

水道編 → 郡山の安積疏水 猪苗代湖の水 郡山の水@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所

農業編 →

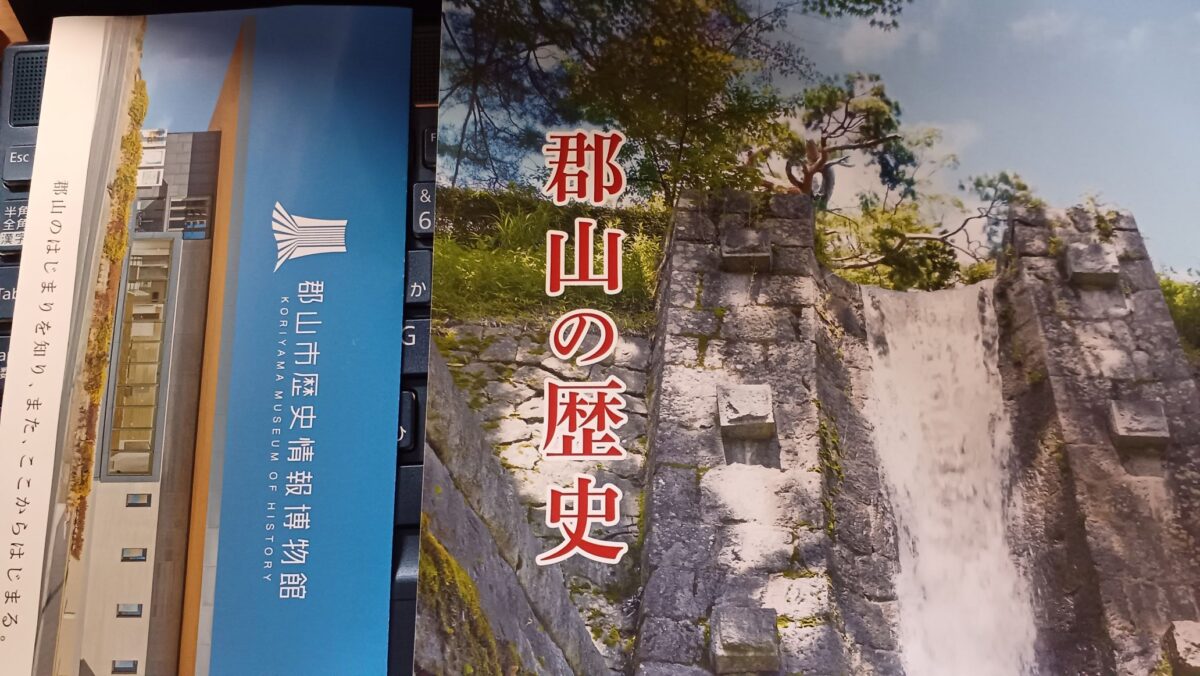

郡山市で行った歴史情報博物館で購入した「郡山の歴史」の本。1000円、良本です!見開き1頁にまとめてるってスゴイ。

購入した郡山の歴史の62の交通・運輸・通信業の発達を読んで。

クリックできる目次

郡山の郵便事情(明治時代)

先日の日記に書きました関連ですが、明治政府は近代化の一環として郵便制度を採り入れ、全国一律料金での通信環境の整備をした、と書いてあります。

国税庁HPの「郵便税の歴史」によると、郵便局がない地域は1銭割り増しだったそう。

郡山には、明治5年(1872)に永戸さんという方が郵便御用取扱人となり、本町で業務を開始したとのことです。

むかしから都会です、郡山!電話は郡山になかったので、福島か白河まで行かなければならず不便だから、1881年に明治政府に電信分局設置願を提出したそうです。

郡山の鉄道事情(明治時代)

・東北本線、磐越東線西線、水郡線

1887年(明治20年)上野・郡山間の東北本線が結ばれました。(上野・青森間を結ぶ現在の東北本線、1891年に全線開通)

1891年に三春馬車鉄道会社が設立、郡山・三春間にレールを敷き、馬によって車両を引く馬車鉄道の運行開始。(若松・郡山間の馬車鉄道敷設は計画実現せず)

会津地域に鉄道を、と1890年以降、「岩越線」の敷設運動がありました。(福島県の岩代、新潟県の越後、で岩越線、だそうです)

福島県の岩代って現在の二本松市にある岩代町のことなのかなぁ??現在の岩代町は、二本松駅から太平洋側にバスで20分くらいのところにあります。岩代国を福島藩と二本松藩が統治していたみたいなので、現在の二本松駅近辺を含むエリアだったのでしょう~。まぁいいか~。

新潟県の新津から若松を経て、白河・本宮近辺で東北本線と乗り換えしたかったみたいですが、白河・須賀川・郡山・本宮の間で岩越線の起点をめぐる競争が発生したと。。。

( ;∀;)

・新設の駅って揉めるよね

そういえばリニア中央新幹線の時も、どこかの県に停まらないとイヤとか、なんかありました。まぁね、そりゃそうだよね。

リニア関連、橋本駅近くで2025年10月25日・26日にイベントがあったみたいです。中央新幹線 神奈川県駅(仮称)新設工事現場で開催したようです。

いつ完成するんだろう~。

それで、郡山の鉄道の話に戻しまして、

・岩越鉄道、つくっちゃえ

起点で内輪モメましたけれど、郡山が始点が適当という鉄道庁からの判断ゲットしました。岩越線は国鉄(現在のJR)から後回しにされてモタモタしそうだから、民間でお金を出し合って作っちゃえ~と、私設で岩越鉄道株式会社を作ります。

福島県と新潟県を繋げたいんだ!という思いかな!

1899年に若松・郡山間で営業開始。その後、1904年までに喜多方まで達し、1906年に鉄道国有法で国有化、1914年(大正3年)新津まで開通した。

郡山起点の岩越線のプランがほぼ確実化したため、

1895年に常岩鉄道(じょうがんてつどう。常陸・岩代)の敷設計画、

同時期に岩磐鉄道(がんばんてつどう。岩代・磐城)の計画も持ち込まれたそうです。

その常岩鉄道が、現在の水郡線の先駆となり、(水戸・郡山。今回の鉄道旅)

その岩磐鉄道が磐越東線の先駆となりました~。(いわき・郡山)磐越の磐は”福島県のいわき”で、越は”新潟県の越後”。

・磐越東西線でいわき・新潟の新津

郡山駅で磐越西線・磐越東線に乗り継ぐことで、福島県のいわき駅(太平洋)から新潟県の新津駅まで繋がりましたネ。(磐越西線は、会津若松駅で乗り換え)

新津駅から信越本線に乗り継いだら、新潟駅まで5駅、日本海へとつながる!

私も行ったことある!2017年10月に訪問した新津、懐かしい~。新津駅から自転車を借りたんだ。楽しかったな~♪

磐越西線、猪苗代湖からの水が日本海へ向かう川沿いを走ってます。

磐越西線、猪苗代湖からの水が日本海へ向かう川沿いを走ってます。

(下記は2019年4月の磐越西線の画像です)

・猪苗代湖の水

猪苗代湖から日橋川が会津を潤し、阿賀川に合流、新潟県の県境以降は阿賀野川に名前代わり。日本海へのルートになります~。

猪苗代湖の水は、周辺の山々から集まり、日本海に流れていました。が、明治維新後、明治12年から始まった農業水利事業があり、猪苗代湖の水は郡山方面に人工的に流すようにしたのでした。

猪苗代湖からの安積疏水は、グーグルマップで簡単に確認できなくて、、、宿題にします。

安積地域に水を通す公共事業で経済対策になるし、新たに農地にすればもっと農作物を収穫できるし、失業したサムライを入植させればイイ、と大久保利通は思ったみたいです。思うようにうまく行かなかったという話は、別のページに書きます~。