2025.10.27作成 郡山の明治時代の鉄道事情を学びました~。鉄道、水道、農業と明治時代の社会インフラが整備されていく様を学びます!

今回は水道編。

鉄道編 → 郡山の郵便・鉄道インフラ@明治時代 | 小野寺美奈 税理士事務所

農業編 →

クリックできる目次

原資資料

①郡山市歴史情報博物館の展示と、

②上記郡山市歴史情報博物館で購入した「郡山の歴史」の58の安積開拓と安積疏水の開さく・63の水道事業と電気事業の展開のページなど、

で、色々と知ったことを書きます~。

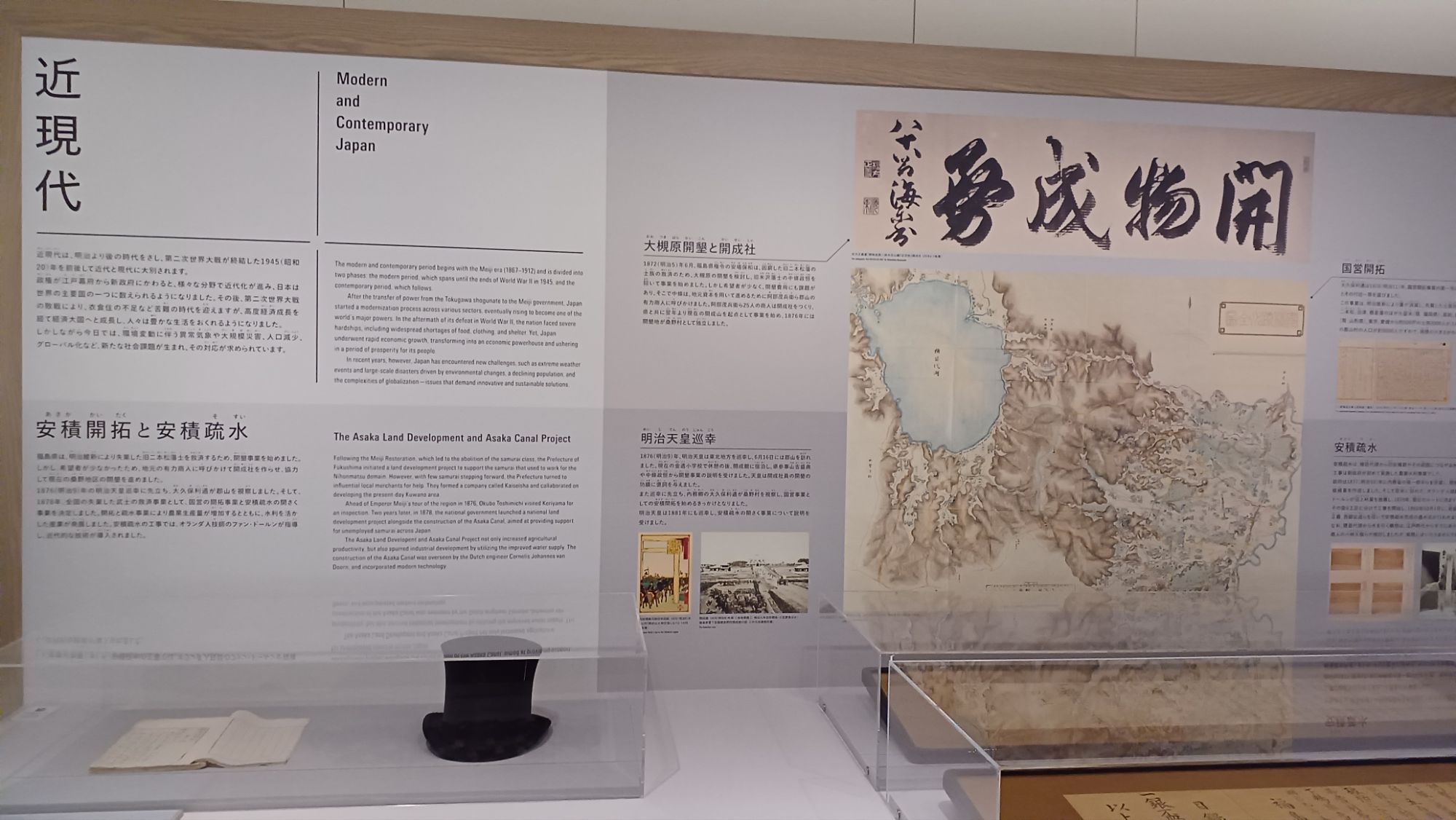

郡山歴史情報博物館で、近現代の部屋では、ドドーン!と安積開拓と安積疏水を前面推しで始まります。

近現代の展示

近現代は、明治維新後(1868以降)のことを差し、1945年(昭和20年)以降は現代で展示してありました。

安積疏水(あさかそすい)

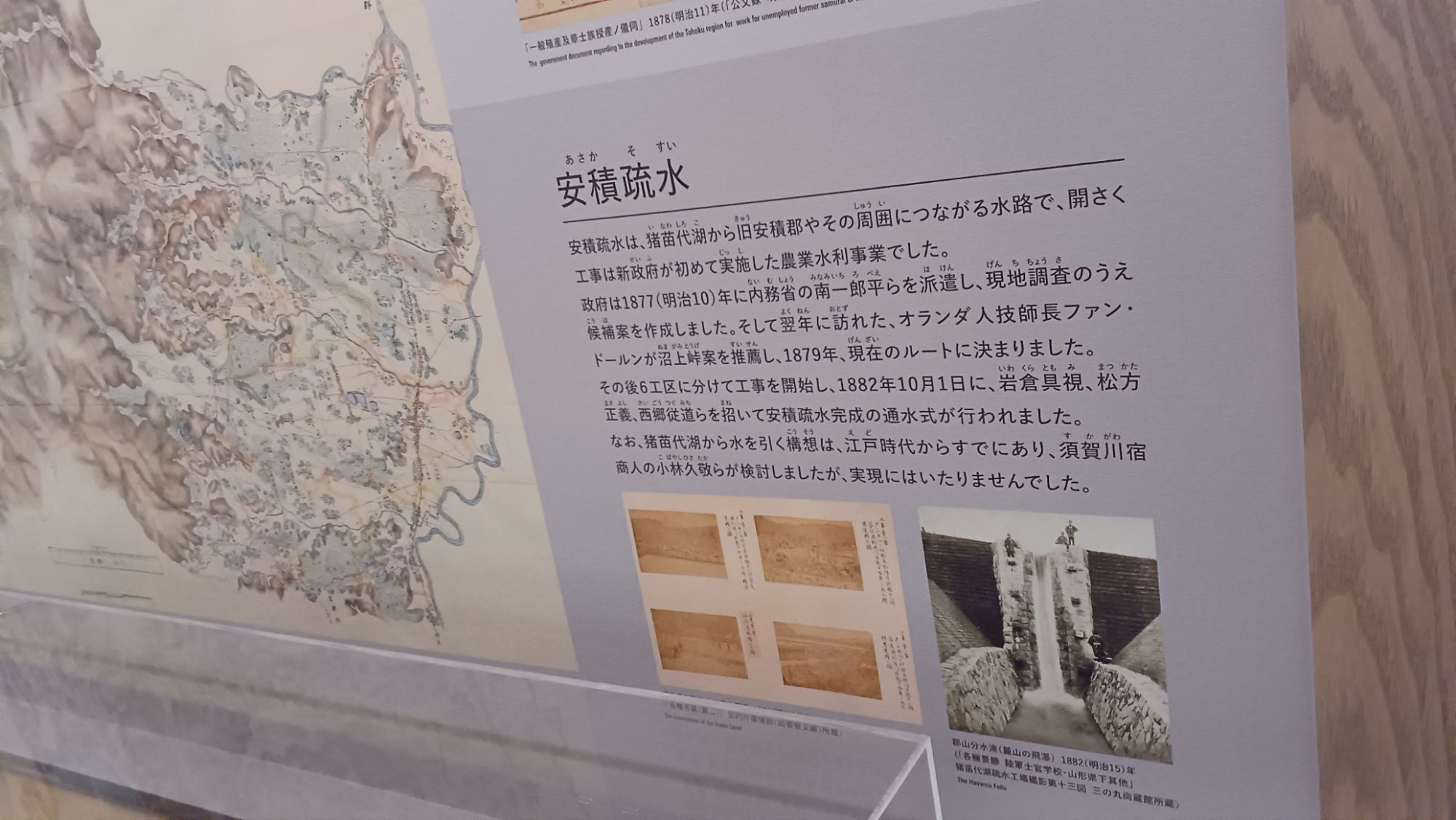

安積疏水(あさかそすい)は、猪苗代湖から旧安積郡やその周囲につながる水路のこと、だそうです。人工の水路のことだって~。へ~。農業水利事業の一環でした。

郡山市HPによると、疏水とは、潅漑や舟運のために、新たに土地を切り開いて水路を設け、通水させることをいいます。安積疏水 – 郡山市公式ホームページ

ちなみに、日本三大疏水は、琵琶湖疏水(滋賀県の琵琶湖の水を大津から京都へ)・安積疏水(福島県の猪苗代湖から郡山へ)・那須疏水(栃木県)だそうです。安積疏水(福島県):農林水産省

猪苗代湖の3時の位置の山潟(JR上戸駅あたり?)から熱海の先から6時の方向へ第一分水路、ずっと過ぎて富岡あたりで3時の方向へ、阿武隈川につながる、、、という予定表らしきものがありました。

グーグルマップで現在の安積疏水を辿ってみようとしたけれど、うまく行きませんでした!どんまい。

猪苗代湖の3時から6時の間に安積疏水がちょいちょいある!そんな程度の理解をしました。

・1882年にほぼ完成

1879年に安積疏水起工式、1882年にほぼ完成。猪苗代湖の水が安積地方の新田や古田に注がれました~おめでとう~。

延べ85万人の労力、総額61万円超の経費を要した政府直轄事業でした。

郡山地方の水

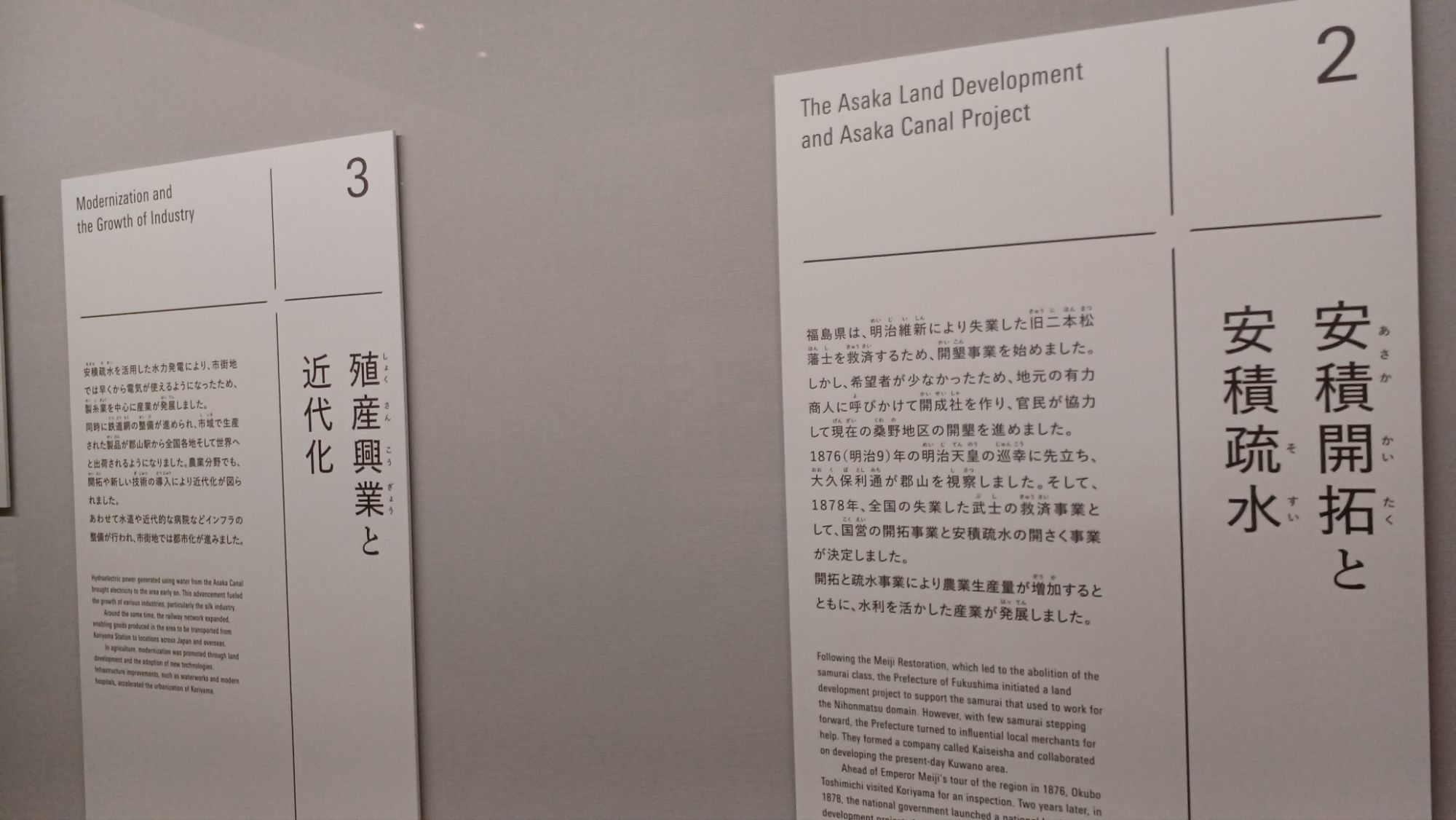

日本三大疏水は、明治時代の殖産産業のために水をなんとかすれば使われていない土地を農地に出来るんじゃないか、的な発想で始まったとありますが、

江戸時代にも猪苗代湖の水を(干ばつに悩まされている)安積地方に通せればいいのになぁ(by須賀川宿商人の小林さんたち)の構想はあったそう。

・江戸時代の郡山の水

江戸時代の郡山村の飲料水は皿沼水道や山水道でした。

皿沼水道は江戸時代以前からあったそうです。山水道は1768年築造、郡山の富裕商人が井戸を掘り、近所の家の人は余り水を分けてもらったそう。

・明治以降の郡山の水

多田野水道を寄附させ・・・

1882年に安積疏水が完成し、安積疏水の水も混ざることになります。

1888年に水道会社「多田野水道」が設立。生糸製造に使いたかったからだけど、周りの村にも行き届くインフラ整備したようですが、

1890年に明治政府は水道を市町村の設置と定めたので、多田野水道社は水道インフラを寄附せざるを得なくなってしまいましたぁ~。

川崎にも、水の利権で住民にコレラ大流行があったの思い出しました。水は大事だからね。せっかくの会社の投資が取り上げられてしまって可哀想に思えるけど、当時はそういうものだったのかも。

水の課題解決へ 配水管を鉄管へ

水質の保全、衛生管理、軍隊誘致上の水不足、製紙紡績会社等の工業用水の必要から来る水不足、人口増加の水不足、防火用水の確保など、課題がたくさんでてきました。

(東京でもそうで、神奈川県と水の利権を争って多摩地方が東京に組み込まれたりしました)

皿沼水道・多田野水道の木簡が腐敗してきてしまったので、配水管を鉄管に切替工事を始めました。1909年(明治42年)開始、1912年完成。

水力発電

五百川へ落ちる水力を利用したのが沼上発電所、1899年に絹糸紡績会社が建設したそうです。(地図を見ると、猪苗代湖駅方面からJR磐梯熱海駅に向かって来て、中山トンネルを過ぎた辺りにありました)

「郡山の歴史」126頁によると、近代水道と沼上発電所の建設は、郡山町に多くの工場を誘致し急速に町を発展させる契機となった。しかし、同時に労働問題も発生させたのである、とあります。

なるほど~。

ちなみに、JR磐梯熱海駅の郡山駅方面に向かうホームから見える水力発電所は、丸守発電所で、大正10年に建設。

熱海町には水力発電所は3ヶ所あり、猪苗代湖の水を通し発電しています。磐梯熱海温泉街から見える丸守発電所は、大正10年に建設され、当時は大峰発電所と呼ばれていました。

今話題の東京駅と同じ建築方法を採用しており、近代化産業遺産群に指定されています。

猪苗代湖の水(再掲)

猪苗代湖から日橋川が会津を潤し、阿賀川に合流、新潟県の県境以降は阿賀野川に名前代わり。日本海へのルートになります~。

猪苗代湖の水は、周辺の山々から集まり、日本海に流れていました。が、明治維新後、明治12年から始まった農業水利事業があり、猪苗代湖の水は郡山方面に人工的に流すようにしたのでした。

猪苗代湖遊覧船からは、風力発電も見かけました。遊覧船(現在はカフェ)かめ丸の奥にかすかに見えるかな~。

安積地域に水を通す公共事業で経済対策になるし、新たに農地にすればもっと農作物を収穫できるし、失業したサムライを入植させればイイ、と大久保利通は思ったみたいです。思うようにうまく行かなかったという話は、別のページに書きます~。