2025.6.27 中野陣屋・中野県庁跡地の後、タクシーで中野市立博物館に行ってきました!中野市の歴史が分かりやすく展示されてました。

3階の展望室を含めて1時間20分ほど滞在しました~。

中野市立博物館 基本情報 → https://www.city.nakano.nagano.jp/hakubutukan/2020020600019/

クリックできる目次

・タクシーで行く博物館

駅の地図で見た記憶では、駅の反対側に中野市立博物館はありました。駅から陣屋まで歩けたから、博物館までも頑張れば歩かるかなと思ったけれど、この暑さだし。研究・勉強だからとタクシーで移動しました!セレブ~♪

親切なタクシーの運転手さんに「帰りはバスを使おうと思うのですが」と相談したら、「バス!?う~ん、麓まで下りればバス停があるにはありますが・・・・。電話くれれば迎えにきますよ?」と言ってくれました。

タクシーはずんずんと進む。

・・・・。

随分と山の上でした!全然、駅から歩けないし!ここは、車で来るところですね。タクシーが電話くれれば来てあげますよと言ってくれてよかった。。。

往復タクシー代5500円近く使ったので(´;ω;`)、私は1回で充分だけど、、、行ってよかったです!

・眺望が良い♡

近くにボブスレーの滑り台がありまして、北信濃ふるさとの森文化公園内に併設しているようです。へー!アウトドア派が楽しめる♪

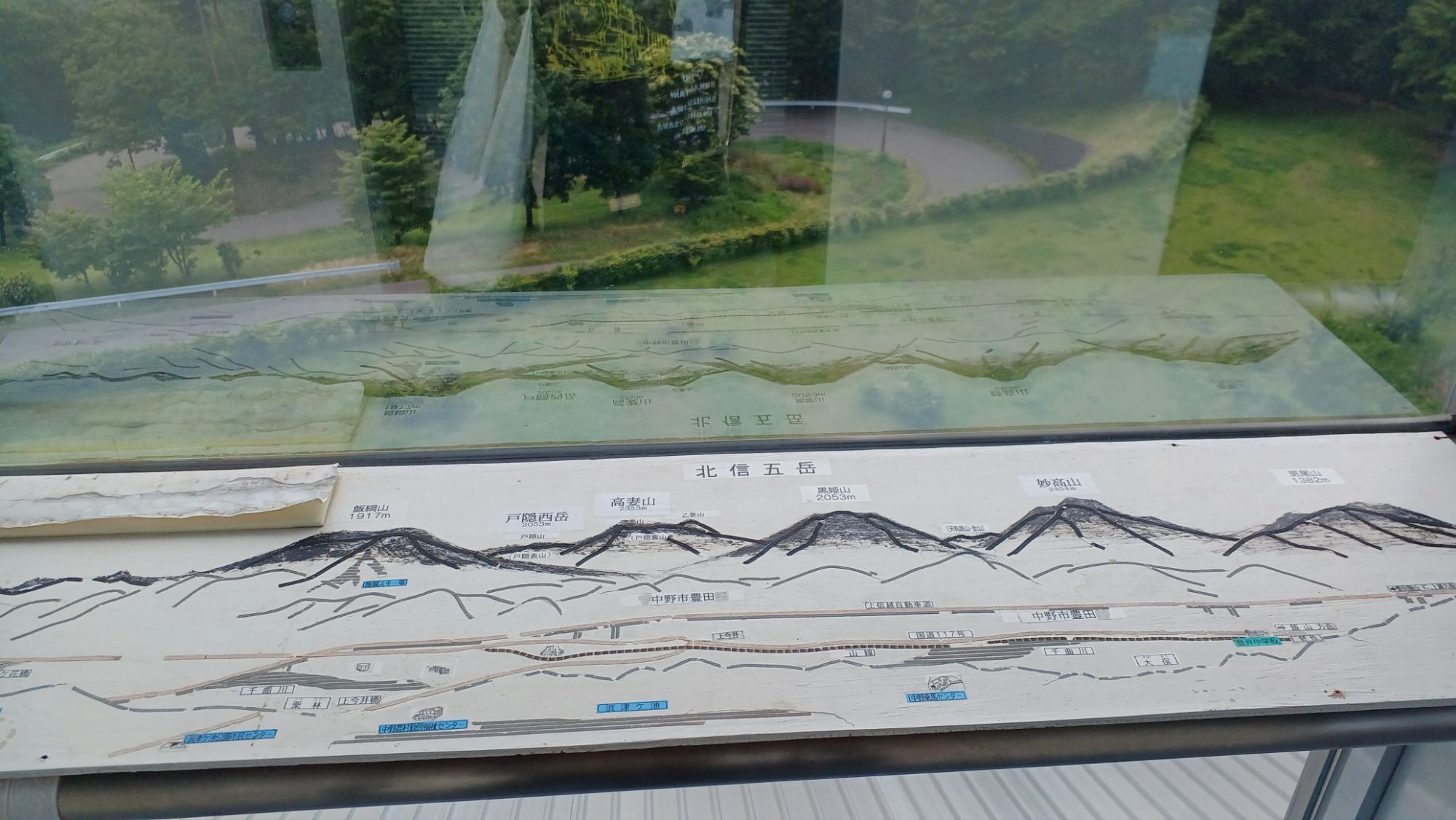

山の上の博物館は3階建て。3階の360度の展望室は美しい眺めでした♡黒姫山も見えました~。(たくさん山があって、たぶんアレだ)

夜景も星空もいいみたいだけど、暗い山道の運転、気を付けてね(*^^*)。

周りを気持ちよく散歩して、野外舞台で開放的な気分でキメポーズ!

・中野市立博物館へ入館

さて。気が済んだので博物館に入館します~。

なんか大きな鐘がありますが気にしないで入館したけど、世紀の大発見の鐘だったみたいでビデオが流れてました。

常設展に鐘のレプリカ(30センチくらい?)があったのでカーン!と鳴らしてきました!

週末と水曜日はプラネタリウム(別料金)もあるみたいです!

入口ホールの無料スペースには中野市に関連があるおもしろそうな本がズラリとあります。お手洗いも借りれるよ。資料も少し売ってました。

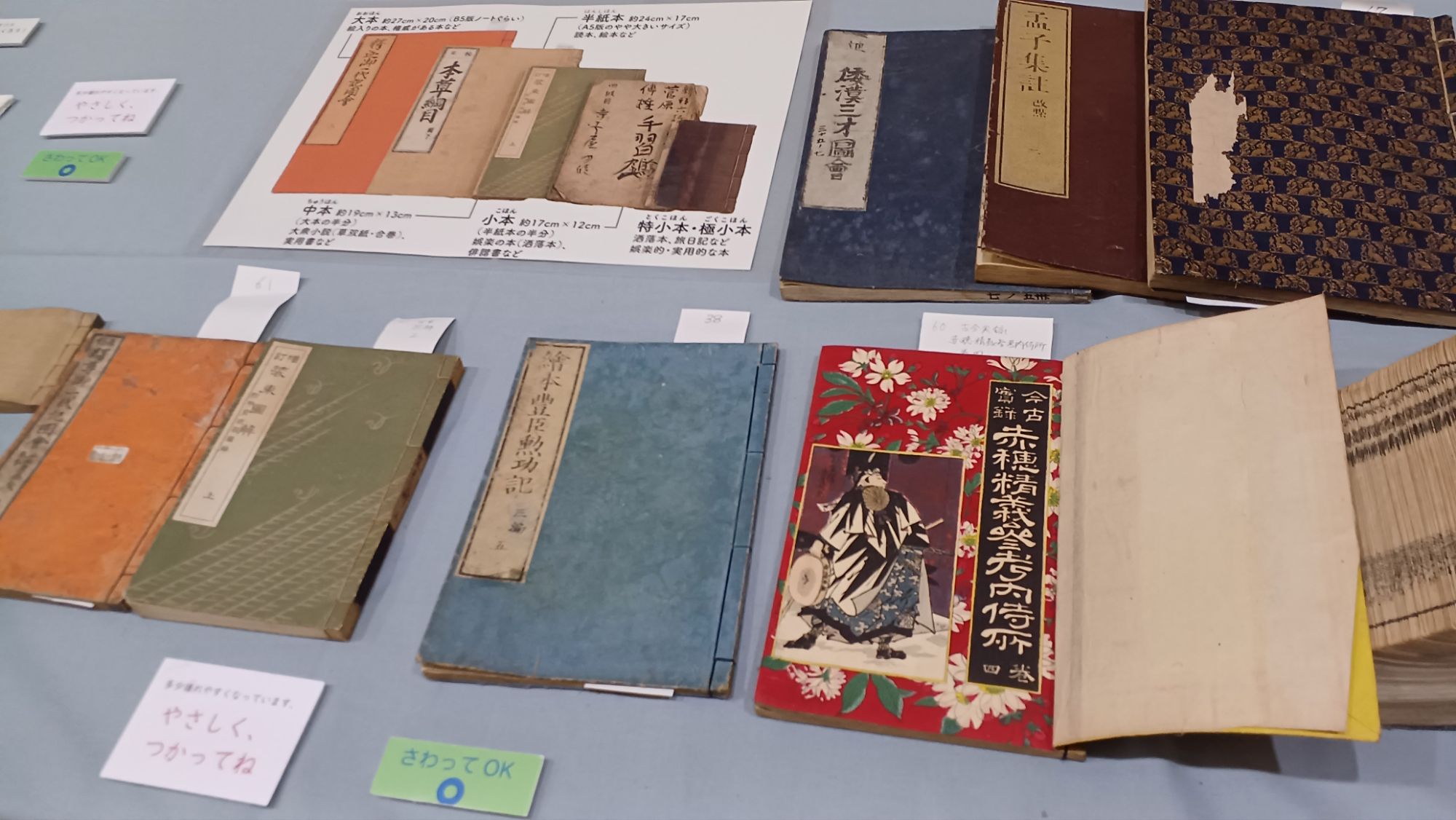

江戸時代の本と着物をそっと触っていいよコーナーがあり、さわってきた~♪

字が綺麗ですが、すらすら読めない笑。この7年くらい、読み物をインターネットで済ませることが増えたけど、本ていいです♡しかも和紙に手書き、貴重な体験でした。赤穂浪士小説の本は、色を復元したのかな?鮮やかです♡

ありがとう中野市!

常設展の中に里見八犬伝の小説本も展示してありました。文化的ですね!

・常設展300円

さて常設展入館料300円。

中野市の動物剥製がずらりと歓迎してくれます。

武士の時代あたりから、おもしろくてゆっくりしました。常設展の滞在時間は25分くらい。

中野市立博物館HPより→ https://www.city.nakano.nagano.jp/hakubutukan/2022060200044/

高梨氏の支配

このあたりは戦国時代、高梨氏が支配していたそうです。

武田信玄が侵攻、高梨氏は上杉を頼って中野を去る→信玄死亡で織田信長の支配→織田信長の後は上杉謙信→ 中野におかえりなさい、高梨氏 → 上杉の国替えで高梨氏、去る。だったらしいです。

高梨氏、黒姫伝説のお父さん役として出てた方ですね!

山梨県(当時は甲斐の国)の武田信玄は中野の高梨氏の支配を中断させられたのでで好かれてない気がする笑

江戸時代は、平和で村民による村運営がされていたと書いてありました。中野の人たち、協力し合ってたんだなぁ(^^)陣屋があり、都会だったみたいです。

中野商人と草津道

中野陣屋で見たけど、草津への物資供給の通りがかりだったようで、「中野商人」が活躍したようでした。

善光寺参拝から(中野を通って)渋・湯田中温泉の誘致のため、古道の草津道の再開発をしたところ、大笹街道側から「抜け道ルートだ!」と訴えられたりしたそうです。おもしろいなぁ(*’▽’)

その中野陣屋の展示には、江戸時代の文化・文政期(1804~29)とありまして、

そういえば、江戸時代は移動の自由が無く、移動は承認制だったとどこかで読んだ気がします。移動の理由は仕事か参拝などで、限られてたとか。今みたいに自由な旅行はできなかった。

善光寺は、女性でも参拝が許されたので、参拝するためと申請をしてついでに旅行を楽しんでいたようです。行先には選択肢があんまりなかったのかもしれないわね。

農家のくらし

農家の副業、近世から近代にかけて、農家は副業として蚕を育てたり杞柳(きりゅう)を編んだりとしていたとありました。

戦後の数年後までは、特別な日以外は麦ごはんだったとありました。

農家でもそうなだったんだ!

年貢事情

年貢徴収は村が行ったとあり、検地で村高が決められて村が年貢を納めた、とあるので滞納しちゃう人がいると大変だったと思います・・・・。

江戸まで遠いから農民が年貢米を換金して納めていた、とありました。1748年に定められた取り決め、中野陣屋管轄を4組に分けて、1組1人の人員を選出して江戸へ年貢金輸送をしていたとありました。大きな負担だったみたいです。そうよね~。納税資金の他に納税のために人員が割かれるっていうのは、負担よね。新幹線ないし。山歩きだし。何日もかかるし。遊べないし。

そして、1777年(安永6年)の安永中野騒動(年貢金上納の期限の繰り上げで1月になったのが大きな要因)が発生したのでした。

中野陣屋の代官

中野陣屋の代官は、初任者が多かったとありまして、初任者が学びやすい環境の中野だったんだと思います。協力的な住民が多かったんだと想像(願い)するんだけど。そうじゃなくて住民が代官に虐げられていて我慢していたんだろうか?

中野の寺子屋

1800年代の前半(19世紀前半)には、文書支配や貨幣経済が進んだ、とありまして中野の庶民にも読み書き計算が浸透していったとありました。中野は、1830年~40年代に寺子屋が盛んに。

中野騒動のまとめ

中野の歴史まとめの展示があり、シンプルに分かりやすかったです。

中野騒動についても説明があり、凶作が続いて米価が高騰し偽コインが大量流通で経済混乱。年貢負担の減免を求めて豪農の自宅を焼き討ちしながら一揆を行い、県役人を殺害した上に町に火をかけたので県庁も焼失した、、、とありました( ;∀;)

・現在の困窮と税金

令和の最近は減税とか手取り増やせって遊ぶ金欲しさなのかなって思う時があって、中野騒動とは種類が違うと思います。

私は現在は、生活できないほどの重税ではないと思っているけど、物価高だから国民年金暮らしなどギリで生活している人は生活が苦しい。物価高なのは税金のせいと思わないけど、外国からの輸出入や輸送費、材料の物理的な減少(コメ不足気味もそう)、人件費高騰が影響しているんだろうから、節約でどうにもならないこともあるかもね。

物価高騰対策は現金給付の方がいい。すぐの生活費を支援できるもん。

生活ギリで暮らしている人は携帯やスマホ代を払えないから(必要が無いからとか、使い方が分からないとかもある)持ってない人もいて、インターネットでなんか言える人だって生活ギリの人がいるかもしれないけど、声をあげられない困った人がいることを忘れたくないなって思いました。

所得税は令和7年度税制改正で主に所得控除で手当てして減税をするんだけど、ギリの生活者は所得税の負担がないから、影響がないんだよね。消費税の減税は使える金が少しでも増えるからいいけど、非課税世帯への給付の理由がなくなるし、消費税を使っていた財源はどうするんだろう?

中野の歴史と関係がなかった笑